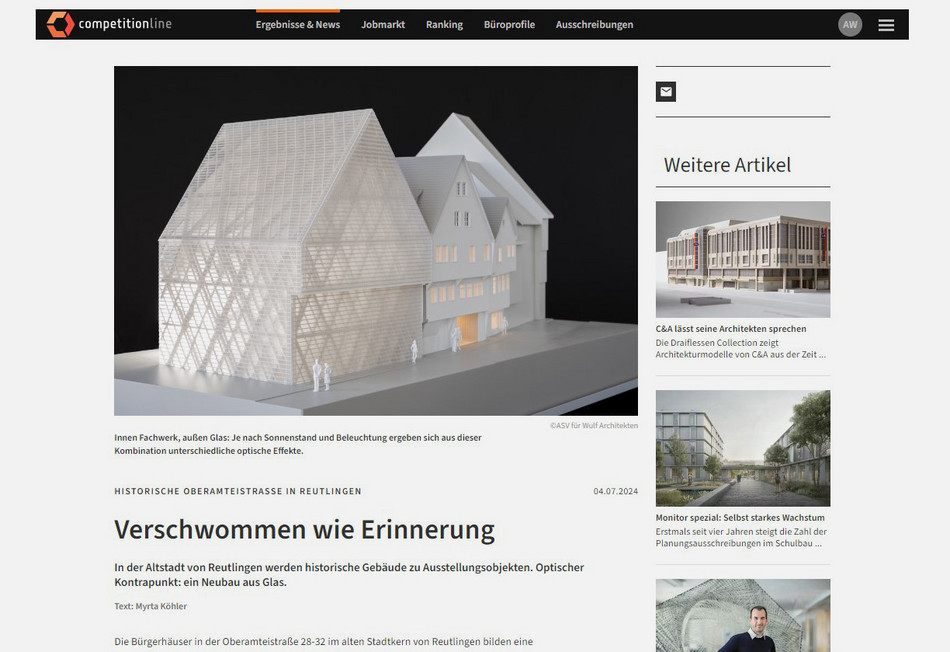

Das Alte und das Neue

Tobias Wulf

Unser Verhältnis zur Einbeziehung der Baugeschichte in die eigene Entwurfstätigkeit hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte gewandelt. Zu Beginn unserer Arbeit als eigenverantwortliche, freie Architekten Ende der Achtziger- und Anfang der Neunzigerjahre lag der Schwerpunkt auf innovativem Habitus und Kontrastierung zu angrenzenden Bestandsbauten. Das Neue sollte sich vom Alten absetzen. Ein Beispiel hierfür ist das Bürgerhaus Zehntscheuer in Böblingen-Dagersheim, das 1993 fertiggestellt wurde. Hier kontrastiert ein schiefwinkliger gläserner Vorbau den mächtigen Altbau, der seit Jahrhunderten die städtebauliche Szenerie beherrscht. Gleichwohl spielten für uns von Anfang an der Ort und der städtebauliche Kontext eine entscheidende Rolle für die maßstäbliche Gliederung der Baukörper und deren atmosphärische Ausstrahlung. Obwohl unsere Entwürfe auch in dieser Zeit niemals nur abstrakt, sondern durchaus auch bildhaft waren, lag es uns fern, etwa historische Anleihen oder gar Stilzitate einzusetzen. Die Postmoderne schien endgültig überwunden und geriet in unserem Umfeld zunehmend in Misskredit. Vielmehr war es die Architektursprache der Moderne, die einem zuallererst einfiel, wenn es darum ging, architektonisch Flagge zu zeigen. In diesem zeitlichen Zusammenhang steht auch der Neubau der Stadtwerke in Ettlingen (1989-1994): Dessen lang gestreckter weißer Hauptbau nimmt mit seiner stark die Horizontale betonenden Nordfassade ein Grundmuster der Moderne auf. Der für unsere Arbeit wichtige rote Faden der Moderne hatte ganz offensichtlich die ebenso kurze wie turbulente Phase der Postmoderne erfolgreich überstanden. Demgegenüber wurden nun geneigte Dächer – vor allem in tradierten Typologien – als Kniefall vor dem Auftraggeber wahrgenommen. Wir haben diese Einschätzung nach und nach immer undogmatischer gesehen und die Dachform nie als isolierbares Gestaltungsproblem betrachtet. Wichtig war uns aber immer, selbst als Impulsgeber zu wirken und nicht nur auf äußere Einwirkungen zu reagieren. So haben wir beispielsweise beim Erweiterungsbau für das Deutschhaus–Gymnasium in Würzburg (2003–2008) von uns aus ein Satteldach vorgeschlagen, obwohl der Bauherr das ursprünglich von uns vorgesehene Flachdach bereits gutgeheißen hatte.

In den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit dem Bauen im Bestand auseinandergesetzt. Nicht nur mit denkmalgeschützten Highlights, sondern mit dem immensen Gebäudebestand aus weniger beliebten Bauepochen wie den Sechziger- und Siebzigerjahren, die unseren heutigen Anforderungen an Nutzung, Energieverbrauch und eben auch Architekturqualität angepasst werden müssen. Beim Schulzentrum Nord in Stuttgart (2008-2015) beispielsweise erarbeiten wir in langjähriger Planungszeit eine solche Transformation, unter Berücksichtigung und Stärkung der originären architektonischen Absicht der horizontalen Plattentektur, die in den Hang unterhalb der Weißenhofsiedlung eingearbeitet wurde. Solche Projekte nehmen einen immer breiteren Raum unseres heutigen Aufgabenspektrums ein, während reine Neubauten immer seltener werden. Im Zweifel haben für uns Erhalt und Revitalisierung immer Vorrang vor Abriss und Neubau.

Seit 2008 arbeiten wir zudem an einem der letzten Tabuthemen der Baugeschichte, nämlich der Auseinandersetzung mit dem baulichen Erbe des Nationalsozialismus. Die denkmalgeschützte sogenannte Ordensburg in Sonthofen (Umsetzung des neuen Masterplans bis ca. 2020) stellt zweifellos ein Hauptwerk aus dieser Zeit dar. Dies leitet sich neben der immensen Größe der Anlage auch von der Qualität der Bauten ab, die von 1934 bis 1942 von Hermann Giesler errichtet wurden. Der Umgang mit dem kulturellen Erbe hat uns zunächst zu einer theoretischen Auseinandersetzung herausgefordert, auf deren Basis eine Haltung zur baulichen Weiterentwicklung dieses Großprojektes entstand, die weder auf Kontrastierung noch auf Weiterbauen setzt. Dieses Projekt ist ein Sonderfall mit entsprechenden Gesetzmäßigkeiten, auf die wir gezielt Einfluss nehmen müssen – auch in einem Umfeld, das nicht vorrangig von kulturellen Denkkategorien geprägt ist.

Wir sind uns heute im Klaren darüber, dass die Baukunst früherer Epochen weitaus bessere Ergebnisse hervorgebracht hat, als es das gegenwärtige Baugeschehen vermag. Denn dieses wird von rein quantitativen Optimierungsprozessen mit oft falscher Prioritätensetzung geprägt.

Da ist es nicht verwunderlich, dass sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Politikern und vielen Architekten die Sehnsucht nach früheren Zeiten ausbricht. Selbst eingefleischte Anhänger der Moderne können kaum abstreiten, dass die meisten Gebäude beispielsweise aus dem 19. Jahrhundert bessere räumliche und gestalterische Qualitäten aufweisen als die entsprechenden Bautypen unserer Zeit. Dabei geht es vor allem um eine Klarheit der Typologie und ein Bewusstsein des Raums. Der inzwischen weit verbreitete Hang zur Rekonstruktion ist uns allerdings fremd. Diese Haltung mag hier und da vielleicht gewollt und in Einzelfällen auch richtig sein, ist aber eine Aufgabe für Forscher und Restauratoren – jedoch nicht für Architekten. Die sogenannte schöpferische Rekonstruktion ist ein Widerspruch in sich. Der Begriff des Weiterbauens liegt uns viel näher, denn wir schätzen den großen Wert der Kontinuität im Städtebau und auch in der Architektur. Wenn wir vor einem Entwurfsproblem stehen, sehen wir uns nicht gezwungen, nach einer einzigartigen, nie dagewesenen Lösung zu suchen, sondern wir stellen insbesondere auch die Frage, wie dieses Problem bedeutende Architekten aus der Vergangenheit sowie aus unserer Zeit lösen würden. Es ist schon eine verführerische Vorstellung – der sich heutzutage manche Architekten gern hingeben –, dass es eigentlich egal sei, aus welcher Epoche ein Bauwerk stamme, wenn nur die Qualität stimme. Dieser romantisch-verklärten Einstellung, diesem Bekenntnis zum zeitlichen Niemandsland möchten wir nicht folgen. Für uns ist Architektur wie alle Kunst vor allem auch Ausdruck ihrer Zeit, und damit der Gegenwart – und sie ist im Idealfall Anregung für die Zukunft. Gegenwärtig leben wir in einer Zeit, in der verstärkt auf die Vergangenheit zurückgeblickt wird. Hierin sehen wir aber durchaus eine Chance für die Zukunft, solange der Blick nicht durch Ausblenden aktueller Probleme verengt wird. Damit meinen wir nicht nur die Verknappung der Ressourcen, sondern die heute vorherrschende Denk- und Verhaltensweise, die vom Primat vordergründiger Ökonomie geleitet wird und dadurch an substanzieller Kulturlosigkeit leidet.

Identität durch Suche

Tobias Wulf

Der Weg des Wanderers ist nie schnurgerade. Er reagiert sensibel auf topografische Veränderungen, navigiert um Hindernisse, die seine Schritte blockieren – oder lässt sich von psychologischen Einflüssen bestimmen. Selbst in der Ebene gleicht sein Weg der leicht mäandrierenden, suchenden Linienführung einer Handskizze.

Wenn ein Chef sich als großer Meister sieht, können seine Anregungen trotzdem in die Irre führen. Wenn ein junger Praktikant eine unbedarfte Andeutung macht, kann sie doch von großer Bedeutung sein, auch wenn er nichts davon ahnt. Man muss das nur zulassen und erkennen.

Kreativität besteht in der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in einer ganz einfachen Idee zu bündeln. Dazu gehören Scharfsinn und Konzentration genauso wie das Zulassen und Fördern völlig unkonventioneller bis radikal »anderer« und gegenläufiger Ideen. Kreativität ist ein Vorgang an der Schwelle zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, der durch das kurzzeitige Ausschalten des Gehirns erleichtert werden kann. Spielräume sind häufig da zu finden, wo man sie nicht vermutet hat. Ein großer Fundus an inneren Bildern hilft auf die Sprünge, stellt aber in der Regel nicht das Ziel dar. Neugierde und die Bereitschaft, die Dinge immer wieder neu zu denken, helfen uns, unsere Haltung zum Entwerfen zu stärken. Ebenso helfen sie uns, vom Planungsprozess bis zur Fertigstellung des Bauwerks, Kreativität einzufordern.

Natürlich gibt es für fast jedes architektonische Problem eine bereits vorhandene Lösung; meist sogar mehrere. Doch diese zu recherchieren und dann anzuwenden hilft nicht wirklich weiter, wenn man nicht nach dem Speziellen sucht, das die Einzigartigkeit und Besonderheit der jeweiligen Aufgabe ausmacht. Uns ist eine spezifische Herangehensweise wichtiger als das Zurückgreifen auf vielfach bewährte Architekturelemente oder einen festgelegten Kanon.

Diese konsequent offene und teamorientierte Arbeitsweise setzt hohe Konzentration im Diskurs und vor allem ein geschultes Urteilsvermögen voraus. Wöchentlich stattfindende Architekturgespräche im Büro mit jeweils wechselnden Teilnehmern sind eines der Steuerungselemente in diesem Prozess. Auf dem Weg zur eigenen architektonischen Identität identifizieren wir uns als Suchende.

Intuition oder Begründung?

Tobias Wulf

Die meisten Architekten glauben, ihre Entwürfe in allen Arbeitsschritten begründen zu müssen. Oft sind die Begründungen recht unterschiedlich – je nachdem, wem gegenüber sie geäußert werden. Bauherren werden mit Argumenten überhäuft, die rein funktionaler oder rein quantitativer Natur sind. Wir beobachten das mit Sorge, weil man dabei den Bauherrn allzu sehr reduziert auf seine Funktion als »Bedarfsträger« und seine emotionalen Wünsche und Fähigkeiten den rein rationalen Aspekten unterordnet. Offenbar trauen wir unseren Bauherren zu wenig zu. Ein Grund dafür ist sicherlich die Tatsache, dass es ihn in Form einer Person vor allem bei größeren Bauvorhaben kaum noch gibt. Ein direkter Dialog ist daher kaum mehr möglich; was bleibt, ist allenfalls eine abstrakte Vorstellung des Bauherrn. Tatsächlich sieht man sich immer größeren Gremien gegenüber, in denen jeder vor jedem Angst hat. Wir als Architekten möchten uns von dieser Angst nicht anstecken lassen. Für uns entstehen Architekturideen vor allem durch Intuition; es kommt also zunächst darauf an, den richtigen Gedanken im passenden Moment zu fassen. Ein guter Gedanke zur falschen Zeit hingegen ist wertlos für das Entstehen einer Architekturidee. Damit sich etwas Neues herausbilden kann – im Gegensatz zur Routine –, müssen die richtigen Menschen am richtigen Ort zur richtigen Zeit zusammenkommen. Genau das ist die besondere Herausforderung des Entwerfens. Mit einem großen Erfahrungsschatz kreativ umgehen zu können gehört zu den täglichen Geheimnissen, die unseren Beruf interessant machen und bereichern. Zuerst kommt die Intuition, dann folgt die Begründung – für uns selbst. Wenn die Intuition standhält, darf sie als eigentliche Wahrheit des Entwurfs weitervermittelt werden. Darin sehen wir eine ehrliche Basis für den Entwurfsprozess.

Seit 2008 arbeiten wir an der Umstrukturierung und Erweiterung der Ordensburg in Sonthofen (Fertigstellung vorgesehen für 2020). Dieses bedeutende Werk aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt vom Architekten Hermann Giesler (1898–1987), der im Nachbarort Blaichach lebte und 1933 Bezirksbaumeister von Sonthofen wurde. Die exponierte landschaftliche Lage des Gebäudeensembles vor einer spektakulären Gebirgskulisse kann Bezüge entstehen lassen, die weit über den Ort und seine beklemmende Ausstrahlung hinausweisen. Wie geht man mit einer solchen Aufgabe um, die einen vor ungewohnte Herausforderungen stellt? Da die Gesamtanlage und alle wesentlichen Gebäude vollkommen zu Recht unter Denkmalschutz stehen, näherten wir uns dieser Planungsaufgabe mit dem gebotenen Respekt an. Ein einfaches Weiterbauen ist hier ganz sicher nicht möglich. Die militärische Liegenschaft soll in ein zeitgemäßes Dienstleistungszentrum umgebaut werden, das Angehörigen nicht nur der Bundeswehr, sondern auch anderer Armeen offenstehen soll. Im Lauf der Geschichte hat die Ordensburg schon mehrere Umnutzungen und Erweiterungen erfahren. Ursprünglich als sogenannte Hitlerschule geplant, sollten die Gebäude nicht primär militärischen Zwecken dienen, sondern als Eliteschule für heranwachsende Jungen. Erst später wurde daraus die »Generaloberst-Beck-Kaserne«. Der Gebäudebestand, in den Jahren 1934 bis 1936 in bester handwerklicher Qualität »für tausend Jahre« erbaut, befand sich zu Beginn unserer Arbeit in nahezu tadellosem Zustand. Im Bewusstsein, dass der Lebenszyklus heutiger Gebäude in der Regel sehr viel kürzer ist als damals, streben wir für die Neubauten eine Architektursprache an, die auf völlig unideologische Weise zeitlos wirken soll, indem sie das Bildhafte vermeidet und durch die Klarheit ihrer abstrakten Formensprache und ihrer Materialität in Sichtbeton eine selbstverständliche und unaufgeregte Kommentierung abgibt. Themen wie Symmetrie und Achse werden umgedeutet, indem sie nicht als Mittel zur Steigerung der Monumentalität des Ensembles eingesetzt werden, sondern als Bezugslinien zur umgebenden Landschaft. Die Landschaft selbst birgt ein Potenzial an Monumentalität und Zeitlosigkeit, das über jegliche Ideologie erhaben ist. Deshalb soll beispielsweise die zentrale Mittelachse der Gesamtanlage nicht etwa – wie ursprünglich von Giesler geplant – auf einen riesigen monumentalen Kulturpalast ausgerichtet, sondern über die neue Wache mit keilförmiger Höhenentwicklung hinweg nach oben abgelenkt sein und damit auf die im Hintergrund liegende Bergkette treffen. Dies ist unsere Interpretation eines Themas, das Giesler selbst bereits auf der gegenüberliegenden Seite der Achse angewendet hat. Dort ordnete er lediglich eine offene Pergola an, die den Blick auf die Hörnerberge jenseits des Illertals rahmt und den sogenannten Palas – das weithin sichtbare Wahrzeichen Sonthofens – deutlich neben die Achse stellt. Als Gegenstück zu diesem Palas, der als Turmbau eigentlich nur die mächtigen Kamine des darunterliegenden Heizwerks verstecken sollte, haben wir auf der gegenüberliegenden Seite das neue Heizwerk als Stückholzverbrennungsanlage realisiert. Dessen fast dreißig Meter hoher Kamin erreicht nahezu die Höhe des Palas und wurde in Form eines einzigen abstrakten Stahlrohrs mit einem Durchmesser von 2,80 Metern ausgeführt. In dieser Proportion kann sich das Technikbauwerk in seiner Umgebung kraftvoll behaupten, ohne zu dominieren oder durch vordergründigen Kontrast aufzufallen. Mit dieser architektonischen Haltung der »kraftvollen Zurückhaltung« möchten wir auch die anderen Neubauten auf dem Areal der Sonthofener Ordensburg realisieren.

Konzeptuelles Entwerfen

Tobias Wulf

Die Tätigkeit als aktiver Entwerfer – unter anderem bei Wettbewerben, sowie als Preisrichter und als Entwurfslehrer an der Hochschule – hilft dabei, den Blick für die konzeptuelle Substanz von Architekturentwürfen zu schärfen. Nicht die Wiedererkennbarkeit formaler oder materialbezogener Elemente ist entscheidend für die Qualität eines Entwurfs, sondern die Durchgängigkeit des inhaltlichen Konzepts. Jede Aufgabe hat ihr eigenes Wesen, das zu erkennen keineswegs eine rein architekturbezogene Herausforderung ist. Die Kunst besteht vielmehr darin, übergeordnete Konzepte zu interpretieren – auch durch Hinterfragen –, und auf Architekturkonzepte zu übertragen. Diese Übersetzungsarbeit ist eine kreative Leistung auf des Messers Schneide zwischen Folgerichtigkeit und Willkür. Das Ergebnis soll letztlich nicht nur rational, sondern auch emotional nachvollziehbar sein.

Konzepte nehmen nicht sofort Gestalt an, sondern entwickeln sich aus Gedanken und Bildern, Erinnerungen und Visionen, die vielleicht zuerst aufgeschrieben werden. Schlagworte als Entwurfsmaximen können den gesamten Entwurfsprozess, ähnlich wie Piktogramme und Ideenmodelle, als Leitlinie strukturieren. Gleichwohl muss die Frage »Was wollte ich eigentlich wirklich?« immer wieder gestellt werden, da das Entwerfen eine Tätigkeit des Suchens in verschiedene Richtungen ist. Die große Anzahl unserer Wettbewerbsentwürfe dient nicht ausschließlich der Akquirierung von Planungsaufträgen; sie ist auch ein Feld des Ausprobierens und Annäherns an neue Themen, des Experimentierens und Auslotens von Grenzen. Wir können nicht erwarten, dass das nivellierende Urteil einer heterogen zusammengesetzten Jury stets die besten konzeptuellen Entwürfe prämiert. Meist sind die besten Konzepte aber die ganz einfachen und nachvollziehbaren, was uns wiederum zuversichtlich macht, hin und wieder auch bei einem Wettbewerb erfolgreich zu sein.

Die erwähnte Klarheit und Einfachheit eines Konzepts liegt jedoch meistens nicht gleich auf der Hand, sondern kommt erst nach einem mühevollen Erarbeiten aller relevanten Einflüsse und einem konsequenten Abwägungsprozess zum Vorschein.

Mit der Zeit bekommt man ein Gespür für die Tragfähigkeit eines Konzepts. Wir wenden jedoch grundsätzlich nie a priori die gleiche Konzeption für verschiedene Entwurfsaufgaben an, weshalb unsere Ergebnisse sich immer deutlich voneinander unterscheiden.

Raum – zwischen Effekt und Effektivität

Tobias Wulf

Ein Ton oder mehrere Töne ergeben noch keinen Klang; dazu braucht es den Raum. Umgekehrt könnte man auch feststellen, dass ein Raum »klingen« muss, um eine entsprechende Stimmung, eine Atmosphäre zu erzeugen.

Wenn man im täglichen Arbeitsprozess einer Projektbesprechung beiwohnt, kann man sich wundern: Viele hochgebildete Fachleute sitzen am Tisch; sie sprechen von Flächeneffizienz, Trassen, kurzen Wegen, pflegeleichten Oberflächen – aber von der atmosphärischen Wirkung des Raums spricht kaum jemand; vielmehr von Bruttorauminhalt, Raumprogramm etc. Dabei ist der bewusst gestaltete Raum das elementare »Berufsziel« eines jeden Architekten. Die Grundlage dafür ist vor allem das Bewusstsein der sinnlichen Qualitäten des Raums: Welche Emotionen löst er in uns aus? Welche Erinnerungen werden durch ihn hervorgerufen? Welche Stimmung evoziert er? Welche erzählerischen Qualitäten besitzt er? – Stattdessen werden die Anforderungen an den Raum beispielsweise mit »stützenfrei«, »mehrfach teilbar«, »mehrfach codiert« oder »gut erschlossen« beschrieben; selten jedoch mit den Qualitätsbegriffen, die das Phänomen Raum unmittelbar betreffen – wie »beeindruckend«, »bedrückend«, »befreiend«, etc. In diesem Geist wird der Mensch, der den gebauten Raum erlebt, auf den spröden Begriff »Nutzer« reduziert – Effektivität steht über allem.

Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass mit den neusten technischen Hilfsmitteln virtuelle »Räume« erzeugt werden, die – so das Versprechen – »die Menschheit noch nie gesehen hat«. Ein großer Teil dieser Darstellungen, vielleicht am Anfang von Neugierde und Innovationsdrang befördert, ist längst in der Rubrik »Effekthascherei« gelandet. Renderings von geometrisch komplexen Raumkonturen taugen in erster Linie dazu, Laien zu beeindrucken. Die Grundregeln von Schwerkraft und Tektonik lassen sich im realen Raum aber nicht ganz so einfach außer Kraft setzen; andererseits reichen diese absolut aus, um Raum zu inszenieren und Effekte zu erzielen, die auch in der Realität einlösbar sind.

Wir sind der Meinung, dass es gerade die einfachen Mittel sind, die sich für den Bau von Räumen eignen und die nachhaltig in Erinnerung bleiben. Kontrollierte Proportion von Fläche und Höhe, das Tageslicht an der richtigen Stelle und in der richtigen Menge, Materialien, Farben und Oberflächen, die nicht Selbstzweck sind, sondern den Charakter und das sinnliche Erlebnis des Raumes unterstützen – alles Selbstverständlichkeiten, keine Fotomotive. Raum kann man weder fotografieren noch sonstwie bildhaft darstellen. Es wird immer etwas Wesentliches fehlen. Raum muss man spüren.

In unserem Arbeitsalltag als Architekten haben wir es mit der Vermittlung von Raum zu tun, der noch nicht existiert. Wir brauchen Raumfantasie und räumliches Vorstellungsvermögen – und wir müssen in der Lage sein, die Räume so darzustellen, dass andere sie nachvollziehen und verstehen können. Das beste Mittel hierzu ist das Modell; auch wenn 3-D-Bilder immer perfekter werden, können sie das dreidimensionale Modell nicht ersetzen. Deshalb bauen wir im Büro ständig Arbeitsmodelle in allen Maßstäben und begleiten mit ihnen den Entwurfsprozess. Perspektiven und Visualisierungen werden zuallererst als Arbeitsinstrumente verwendet. Die schönscheinigen Präsentationsrenderings empfinden wir dagegen eher als Pflichterfüllung und lassen sie deshalb meist von externen Spezialisten anfertigen.

Eine gute Visualisierung kann allerdings auch als ästhetischer Anreiz dienen, ihr in der Realisierung möglichst nahezukommen. Leider sehen die gebauten Ergebnisse im Allgemeinen weniger attraktiv aus als die fotorealistischen Vorabdarstellungen. Deshalb stellt es für uns einen großen Ansporn dar, dem Rendering – wenn es das entsprechende Potenzial hat – in der Realität möglichst zu entsprechen.

Bei der Messe Stuttgart (2000–2007) wurden wir mit außergewöhnlich großen Flächen konfrontiert: Messehallen von 10.000 Quadratmetern, ein Kongresszentrum für fast 3.000 Menschen in einem Raum, eine Veranstaltungs- und Ausstellungshalle mit 25.000 Quadratmetern. Wir konnten uns all das nicht in rein funktionalen Kistenräumen vorstellen, die meist nicht über Tageslicht verfügen. Wir hatten vielmehr die Vorstellung von beschwingter, heller Leichtigkeit und konnten diesen Ansatz konsequent durchhalten. Insbesondere bei der großen Veranstaltungs- und Ausstellungshalle ist ein Raum entstanden, der aufgrund seiner zeltartigen Kontur eine hohe Identifikation im Sinne eines Wiedererkennungswerts generiert. Der Raum bezieht seine Kraft auch aus dem harmonischen Zusammenspiel von Raumidee und Tragwerkskonzept. Das Tragwerk muss so gewählt sein, dass es die beabsichtigte Raumwirkung unterstützt, und der Raum sollte so entwickelt sein, dass das Tragwerk die Chance hat, dies zu tun.

Struktur – Rhythmus – Konstruktion

Tobias Wulf

Neben den ästhetischen und funktionalen strukturbildenden Faktoren sehen wir die konstruktive Ausbildung eines Gebäudes im Zusammenhang mit dem verwendeten Material als grundlegend für die architektonische Aussage an. Das für das Wesen der Architektur entscheidende Wechselspiel von Form, Raum und Konstruktion sollte nach unserer Auffassung nicht durch einseitige Überbewertung zum Beispiel des Formalen (wie es immer wieder in Mode kommt) aus der Balance gebracht werden. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Architekt und Ingenieur wirkt sich animierend auf die Entwicklung eines Projekts aus. Dabei verstehen wir die technischen Beiträge nicht als Auslöser einer daraufhin optimierten Bauform, sondern als Impuls und Katalysator des Architekturkonzepts. Beim Entwurf für die Messe Stuttgart (2000–2007) beispielsweise, für das Rhodarium in Bremen (1998) oder auch für die Städtische Musikschule in Hamm (2009–2012) spielen zwar die ausdrucksstarken Tragwerke eine große Rolle, sie wurden jedoch nur deshalb gewählt, weil sie die gewünschte Ausstrahlung der Baukörper und die atmosphärische Wirkung der Räume unterstützen. Insofern sehen wir uns durchaus in der Tradition der sogenannten Stuttgarter Schule – als Vertreter einer neuen Generation, die den Diskurs über Historismus und Moderne hinter sich gelassen hat. Auf dieser Basis können wir frei agieren und müssen eben deshalb in der Lage sein, die Verantwortung für die angesprochene Balance umso umfassender übernehmen zu können.

Die auch von unserem Architekturbüro immer häufiger durchgeführten Generalplanungen können unserer Erfahrung nach hilfreich sein. Wenn die vom Bauherrn gesetzten Rahmenbedingungen stimmen, stellen sie für anspruchsvolle Bauaufgaben einen Schritt in die richtige Richtung dar. Dies ist der Fall, wenn nicht die Haftungsproblematik, sondern die Verantwortung für das Werk im Vordergrund steht.

Da wir es oft mit Saal- oder Hallenbauten zu tun haben, spielt das Tragwerk allein wegen der großen Spannweiten eine wichtige Rolle für die Raumstruktur. Auch die technischen Verteilungssysteme können eine solche Funktion übernehmen – so zum Beispiel im Laborbau, mit dem wir uns mehr und mehr beschäftigen, seitdem sich hier eine spürbare Abkehr vom reinen Funktionsbau oder der sogenannten technischen »Maschine« vollzieht. Zunehmend von Bedeutung sind nun Bauwerke, die den hohen wissenschaftlichen Ansprüchen an die dort ausgeübte Forschung auch durch ihre Architektur gerecht werden. Ein solches Zusammenwirken wurde jahrzehntelang ausgeblendet und hat zu einem unverständlich krassen Missverhältnis von inhaltlichem und architektonischem Anspruch geführt.

Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (2011–2017) am Universitätsklinikum in Bonn sehen wir als eines der Beispiele für die beschriebene neue Entwicklung im anspruchsvollen Forschungsbau. In einer ähnlichen Entwurfshaltung ist mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen (1997–2003) bereits vor rund zehn Jahren ein großes Forschungsgebäude entstanden. Auch hier ist es ein angrenzender Wald, der den Ort prägt und wichtiger Bezugspunkt unseres Entwurfs ist. Durch die Aufteilung des Bauvolumens und den Erhalt der charakteristischen Baumgruppen konnte das Wesen dieses Ortes erhalten werden.

Solche Bauaufgaben mit einem Gebäudetechnikanteil von mehr als der Hälfte setzen voraus, dass der Architekt die technischen Systeme versteht und diese nicht nur als notwendiges Übel mehr oder weniger missmutig kaschiert. Dabei gehört es auch zu unserer Aufgabe, die Nachhaltigkeit dieser Systeme zu hinterfragen. Selbst bei hohem Technikanteil sollen unsere Gebäude nie primär technisch wirken. Der scheinbar innovativ wirkenden Faszination einer Hightech-Architektur wollen wir nicht erliegen. In Anlehnung an Louis Kahn stellen wir vor dem Hintergrund eines humanistisch geprägten Menschenbildes lieber die Frage, wie ein Bauwerk »werden« will.